АНТ-25 - самолет из легенды

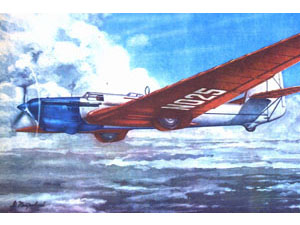

Почти на всю длину ангара разметнул алые крылья могучий гигант АНТ-25, на котором чкаловский экипаж совершил два беспосадочных перелета: первый по курсу Москва — Дальний Восток и второй — через Северный полюс в Америку. В годы первой пятилетки Советская страна берет уверенный старт в развитии всех отраслей народного хозяйства, укрепляете е оборонная мощь. В СССР появляется собственная авиационная промышленность. Военно-Воздушные Силы получают самолеты различного назначения — разведывательные, истребительные, бомбардировочные. Во второй пятилетке перед нашей авиацией была поставлена цель — летать выше всех, быстрее всех, дальше всех. Самолет АНТ-25 создавался специально для достижения предельной дальности полета, поэтому он назывался еще и «Рекорд дальности», или сокращенно РД. Правительственное решение о его постройке было принято в декабре 1931 года. В 1932 году конструкторское бюроА.Н. Туполева приступило к проектированию машины. Конструкторской бригадой по созданию самолета руководил П. О. Сухой.

15 апреля 1933 года было завершено строительство первого образца. 22 мая летчик М. М. Громов впервые поднял АНТ-25 над аэродромом. Выявился ряд обычных в таких случаях недостатков. В течение года самолет и двигатель совершенствовались. В сентябре 1934 года экипаж в составе летчика М. М. Громова, штурмана И. Т. Спирина, инженера А. И. Филина за 75 часов 2 минуты беспосадочного полета покрыл расстояние по замкнутому кругу 12411 километров, превзойдя мировой рекорд французских летчиков Бассутро и Росси (10601 километр).

В 1934 году был построен второй экземпляр самолета АНТ-25. На нем 3 августа 1935 года Герой Советского Союза полярный летчик С. А. Леваневский, второй пилот Г. Ф. Байдуков и штурман В. И. Левченко отправились по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Франциско. Но летчиков постигла неудача — неисправность в маслопроводе заставила их вернуться назад. После неудачи Леваневский к АНТ-25 охладел, но зато окончательно поверил в эту машину второй пилот Г. Ф. Байдуков. Он-то и зажег идеей перелета через Северный полюс Чкалова. Авторитет Чкалова как летчика-испытателя после присвоения ему в мае 1935 года ордена Ленина все возрастал. Экипаж в составе первого пилота Чкалова, второго пилота Байдукова, штурмана Белякова обращается к Советскому правительству с просьбой разрешить перелет. Однако первоначально было получено разрешение на арктический перелет Москва — Земля Франца-Иосифа — Петропавловск-на-Камчатке. В этом труднейшем полете, осуществленном 20-22 июня 1936 года, экипаж за 56 часов 20 минут покрыл расстояние 9374 километра. Но мысль о перелете через Северный полюс в США не оставляет отважных летчиков, и в мае 1937 года они получают разрешение правительства лететь по этому маршруту. После тщательной подготовки самолета и экипажа был наконец назначен день старта. И вот 18 июня летчики отправились в этот беспримерный по героизму перелет. Насколько был сложен и неизведан этот полет, можно судить хотя бы по небольшому отрывку из книги Чкалова «Моя жизнь принадлежит Родине»: «45 часов полета на высоте 4000-4500 метров дают себя знать. Становится необходимым гораздо чаще сменяться, а главное — чаще прикладываться к кислороду. Больше часа теперь у штурвала не просидишь. Байдуков просит смены. Он побледнел, вытянулся весь и, освободившись от штурвала, сразу бросается к кислородной маске. Высота 6 тысяч метров. Дышать становится все труднее и труднее. Вдруг что-то теплое ощущаю на верхней губе. Вытер. На пальцах кровь... Еще несколько секунд. Кровь хлынула носом. Сидеть невозможно. Дышать уже нечем. Пульс 140. Сердце колет. С трудом останавливаю кровь и быстро надеваю маску. Сразу наступает облегчение». 20 июня в 16 часов 30 минут по Гринвичу колеса АНТ-25 коснулись американской земли на аэродроме Бараке в городе Ванкувере. Экипаж пробыл в воздухе 63 часа 25 минут, пройдя свыше 12 тысяч километров воздушного пути, из них около 6 тысяч над океанами и льдами.

Значение этого подвига экипажа трудно переоценить и сейчас. Всему миру было продемонстрировано возросшее могущество советской техники, и в частности самолетостроения. Была проло¬жена новая, очень важная трасса, наикратчайшим путем соеди¬нившая два континента (воздушный путь в Америку через Тихий океан составляет 18 тысяч километров, через Атлантический — 14 тысяч километров, через Северный полюс — 9600 километров). Было положено начало взаимопониманию между советским и американским народами, что в грозовую пору конца 30-х годов было также крайне важно. И наконец, были получены очень важные научные результаты, в частности сделаны ценные метеорологические открытия. В. П. Чкалов высоко оценил конструкцию самолета АНТ-25 и его мотора АМ-34, созданного конструктором А. А. Микулиным: «В нашем распоряжении было все, что могут представить современная авиация, современная техника для полета в любых на-правлениях днем, ночью, в туман».

Что же представляла собой конструкция РД? Для полета на дальность от самолета требуется максимальное аэродинамическое качество, т. е. наибольшее отношение подъемной силы к силе лобового сопротивления, а это может быть обеспечено наибольшим удлинением крыла. Удлинение крыла — это отношение его размаха к средней хорде, у АНТ-25 оно равнялось 13,17. Для сравнения можно сказать, что у зарубежных машин подобного рода оно достигало лишь 8—10. Конструкторы предусмотрели все, чтобы обеспечить жесткость крыла, ведь размах крыльев составлял 34 метра. Обшивка крыла была выполнена из гофрированного дюралюминия, обтянутого для уменьшения сопротивления полотном. Жесткость крыла обеспечивало и то, что в его кессонных лонжеронах размещались топливные баки. Это было одной из многих конструкторских находок. Топлива АНТ-25 мог взять почти 6 тонн при весе пустого самолета 4,2 тонны. Полетный же вес его составлял 11,25 тонны. В конструкции самолета была предусмотрена и возможность посадки на воду. В нос центроплана и в отъемную часть крыльев помещались баллоны из прорезиненной материи, наполненные воздухом.

Самолет имел самые совершенные по тем временам радиооборудование, аэронавигационные и контрольные приборы. Правда, уже в то время, в 1937 году, скорость самолета 200 километров в час, потолок 7 тысяч метров не совсем удовлетворяли чкаловский экипаж, но все это компенсировалось совершенством и надежностью конструкций машины и мотора. Самолет в 1936 году экспонировался на XV международной авиавыставке в Париже, в 1939 году — на выставке «Завтрашний день» в Нью-Йорке.

Как же попал АНТ-25 в наш музей? С нью-йоркской выставки в 1940 году самолет был доставлен во Владивосток, а затем в Москву, где находился до войны. В конце 1941 года АНТ-25 прибыл на ближайшую от Чкаловска железнодорожную станцию Правдинск. В единственном документе — товарно-транспортной накладной — указывались лишь станция отправления и станция назначения — Правдинск, музей В. П. Чкалова. Самолет в разобранном виде занимал четыре железнодорожные платформы. На станции потребовали быстрейшей разгрузки и освобождения платформ. Время было тревожное. Враг стоял под Москвой. Ни свободной людской силы, ни тем более какой-либо специальной техники не было. Е. М. Боеву, первому директору музея им. В. П. Чкалова, удалось наконец добиться присылки нескольких человек с Балахнинской бумажной фабрики. Разгрузить огромные, громоздкие части самолета казалось невероятным. Вся выгрузка, против ожидания, заняла всего около трех часов. Но как же теперь эти детали доставить в Чкаловск? Даже если бы и удалось раздобыть трактор, невозможно было их провезти по занесенной снегом узкой зимней дороге, к тому же они не проходили и под проводами. Решено было вывезти лишь то, что убиралось на подводу. Таким образом были вывезены мотор, шасси, обтекатели, хвостовое оперение. Центроплан и два крыла тоже не без хлопот были с наступлением весны перевезены в Чкаловск на барже. Габариты заложенного еще до войны и достроенного уже в послевоенное время ангара не позволяли экспонировать самолет в собранном виде — длина ангара была всего 24,5 метра, а размах крыльев АНТ-25 — 34 метра, поэтому решено было установить его с одним крылом. И только в 1957 году во вновь построенном ангаре стало возможным установить после соответствующей реставрации самолет собранным полностью.

Сейчас, по прошествии стольких лет, нельзя не помянуть добрым словом того безвестного человека, которому в декабре 1941 года, в напряженнейшее время эвакуации, когда каждая вагонная ось была на счету, пришла в голову мысль направить в адрес музея этот уникальный самолет. Нельзя не сказать добрых слов и о Евгении Михайловиче Боеве, первом директоре музея, приложившем столько сил, чтобы сохранить эту поистине историческую машину для потомков. Конечно, наша авиация за прошедшие годы сделала такой огромный шаг вперед, что лучший самолет конца 30-х годов представляется архаикой. Но мужество людей, отважившихся совершить на этой машине гигантский скачок из Москвы в США, беспримерно и останется навсегда в памяти человечества.

Лукин, В.П. Самолеты-герои: Путеводитель по павильону-ангару мемориального музея В.П. Чкалова. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1985. – 24 с., ил.